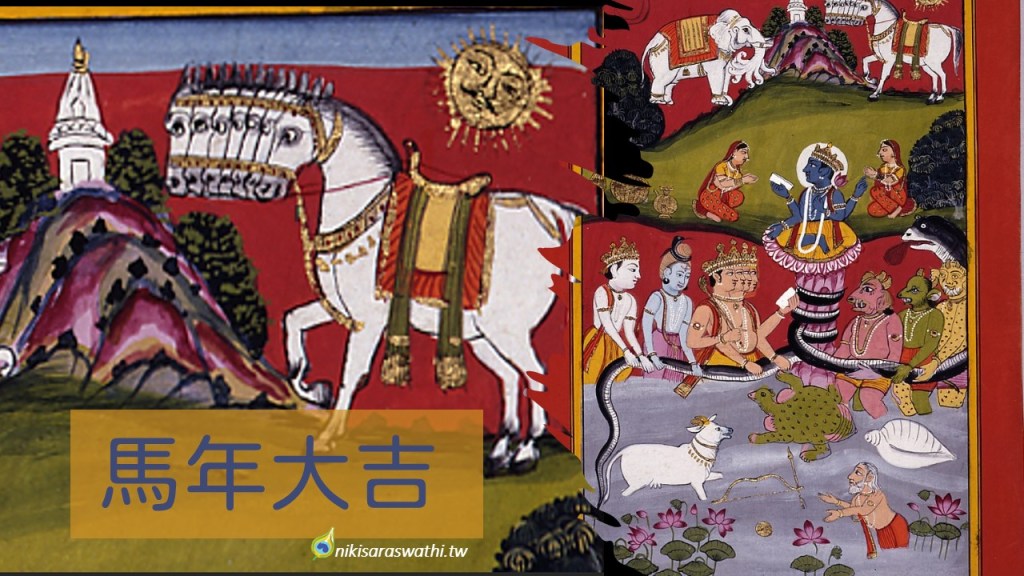

送走蛇年,迎來火馬年。說到馬,印度神話裡其實有一匹來頭不小的馬:七頭天馬 (Uchchaihshravas)。

這是比世間任何的汗血寶馬還珍貴的七頭天馬,誕生於乳海之中。

當眾神與阿修羅攪動宇宙乳海、各種寶物紛紛浮現時,這匹通體雪白、光芒像晨曦一樣亮的天馬突然從浪花中躍出。

牠不是被馴服的坐騎,而是海洋吐出的珍寶。當牠昂首時,七個頭同時迎風,彷彿七道白焰在天空燃燒。

關於七頭天馬,還有一段帶點惡作劇味道的小插曲。

繼續閱讀 “【節慶】[2026火馬年吉祥] 印度神話的七頭天馬如何改變局勢?"

送走蛇年,迎來火馬年。說到馬,印度神話裡其實有一匹來頭不小的馬:七頭天馬 (Uchchaihshravas)。

這是比世間任何的汗血寶馬還珍貴的七頭天馬,誕生於乳海之中。

當眾神與阿修羅攪動宇宙乳海、各種寶物紛紛浮現時,這匹通體雪白、光芒像晨曦一樣亮的天馬突然從浪花中躍出。

牠不是被馴服的坐騎,而是海洋吐出的珍寶。當牠昂首時,七個頭同時迎風,彷彿七道白焰在天空燃燒。

關於七頭天馬,還有一段帶點惡作劇味道的小插曲。

繼續閱讀 “【節慶】[2026火馬年吉祥] 印度神話的七頭天馬如何改變局勢?"

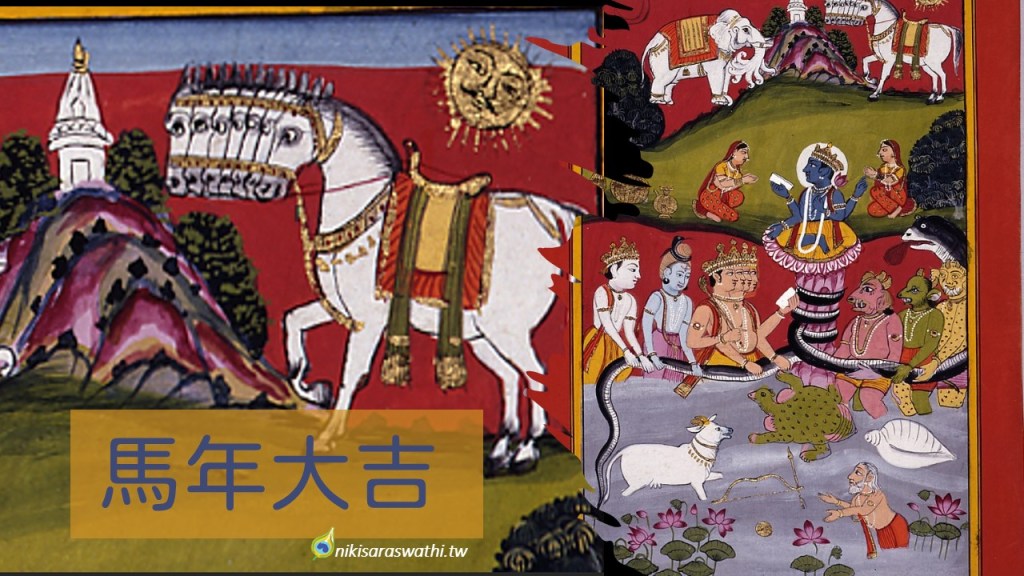

Vasant Panchami 春望節,

是印度與尼泊爾迎接春天的日子。[註一]

黃色的花開了,空氣瀰漫著輕鬆,

孩子在這一天第一次提筆識字,

人們向薩拉思瓦蒂( Saraswati) 智慧女神祈願

不只是為了聰明,而是為了「能理解世界」的能力。

這一天,必須進行Saraswati Puja (祭典)。

書本被擦拭乾淨,樂器靜靜放置在旁,

不需急著學習,

而是先向「學習本身」致意。

繼續閱讀 “【神話生活美學】[2026 Vasant Panchami] 春望節:春之初,智慧開始流動"印度在 1947 年獨立,結束了外來統治; 但直到成為共和國,才真正確立一件事:

權力,必須來自人民,而不是王權、宗教或殖民結構。

[2026 Happy Republic Day of India] 1/26印度共和日不是獨立日,那它在紀念什麼?

印度在 1947 年8月15日宣佈獨立,卻選擇在 1 月 26 日 成為共和國。

因為這一天,早在 1930 年,印度人已經先在心中自我宣布「主權在民」。

共和日,紀念的不是勝利,而是不妥協的決心。

如果你以為國家成為共和國,只是簽署一份文件、升起一面旗,

那你可能會低估 1 月 26 日在印度人心中的重量。

印度在 1947 年獨立,結束了外來統治;

但直到成為共和國,才真正確立一件事:

權力,必須來自人民,而不是王權、宗教或殖民結構。

繼續閱讀 “【節慶】印度共和日:刻意被保留紀念的1月26日"智慧之神,也有失態的時候。

象神的胖肚子象徵「包容萬物」,但在被笑時,他的心卻容不下這個侮辱。

在印度神話裡,月神昌德拉(Chandra)是出了名的美男子。他像是銀白夜湖上滑過的天鵝,氣質高雅,脾氣卻細膩又情緒化,行事常帶點戲劇張力,常自許為夜空中的浪漫男主角。

在一個寂靜的夜晚,月神靜默於夜色中,欣賞著自己的倒影。忽然,遠處傳來急促的腳步聲與吱吱的老鼠叫。

原來是象神迦尼薩(Ganesha)騎著小老鼠穆西卡(Mooshika),正滿身大汗地趕路。

印度秋季的重要節慶九夜節(Navaratri)的第十日,為象徵迎來光明勝利的十勝節(Vijayadashami)。印度有部份地區,以印度史詩《羅摩衍那》(Ramayana)中的羅摩國王之流亡故事為慶祝主題;在第十日時,會以為『炮炸十頭魔王羅波那(Ravana)』作為高光結尾。每當提到魔王羅波那,這位《羅摩衍那》史詩裡的傳統反派角色時,大家對於他並排的十顆頭腦的形象,相信都非常的印象深刻。事實上,除了羅波那有著逗趣的形象外,他還有個巨人弟弟,也是相貌異常、際遇非凡!他就是巨人戰士-昆巴卡爾納。他的故事,也與18世紀的西方古典文學作品《格列佛遊記》(Gulliver’s Travels) 有異曲同工之妙;疑為印度版的格列佛人物的原型。

昆巴卡爾納從出生起就有著極巨大的身形與驚人的胃口。相較於哥哥羅波那極具野心,老是想著貪求不屬於自己的東西;弟弟昆巴卡爾納在傳統文本中,被描述為『擁有善良本質』的偉大戰士。

繼續閱讀 “【節慶、史詩】格列佛遊記的印度原型:被神賞賜可以日日睡到飽的巨人戰士-昆巴卡爾納( Kumbhakarna)"在印度南亞文化裡,吉祥天女拉克希米(Lakshmi)是人人敬仰的財富女神。她與水元素緊密相連,常被描繪成手持蓮花、灑落金幣的姿態,營造出富饒與繁盛的氛圍。每逢秋季排燈節(Diwali),迎請拉克希米入家門,更是家家戶戶最重要的儀式之一。

然而,在許多畫像與祭祀場景裡,拉克希米女神的身邊,常常出現象神迦尼薩(Ganesha)的身影。為什麼財富女神身為保護神毗濕奴的配偶,卻會與濕婆之子象神並肩呢?

故事的起因是這樣的:

財富女神拉克希米以母親的身份,坐在象神迦尼薩的右側。

繼續閱讀 “【生活文化意象】財神雙強聯手:當財富女神遇上去障象神"今年的農曆七月十五日格外特別。除了 2025 遇上閏月,鬼門晚開,中元節當天更逢罕見的血月。同一時間,東亞與東南亞正在舉行鬼節祭典,印度也進入了祭祖的季節—— Pitr Paksha。

印度剛慶祝完象神節,象徵雨季結束;而在迎來秋季女神慶典之前,有一段約十四到十六天的祭祖時期,稱為 Pitr Paksha。Pitr 在梵文中指祖靈或先人,Paksha 則意為「半月」。

這段日子可說是印度「鬼文化」的典型代表。就像我們的清明節般隆重,印度不同地區祭祀方式在細節上雖有差異,但原則性一致。家中長子往往為代表,主持祭典,多在河階或水邊舉行,也有人在家裡進行。祭祀時需面向象徵死亡之境的南方,以米飯團不斷澆水:水為滋養,能撫慰餓鬼的乾渴與苦痛,並承諾給予其助力,助其解脫。

Pitr Paksha 的禁忌與華人鬼月相似。在這段時間裡,人們避免婚嫁、搬遷、簽訂契約,也不舉行歌舞與喧鬧。在印度,雖然生與死的界線模糊,但死亡仍被視為不潔。因此,這段『與死亡最靠近的日子』,生者應該放下日常的繁華,安靜低調的度過。

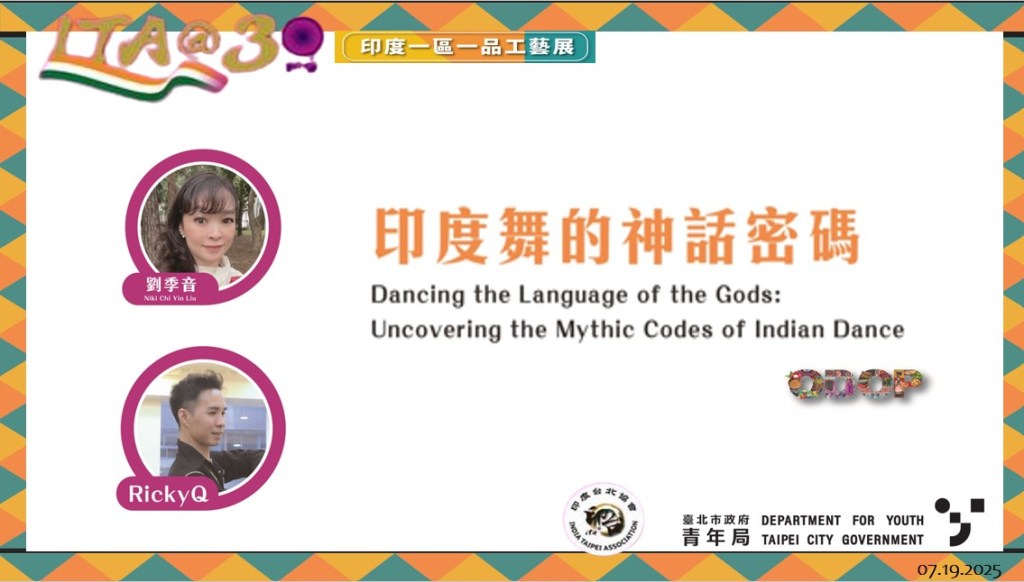

主講人:印度奇奇 Niki & Ricky

時間:2025/07/19

活動名稱:印度一區一品工藝展

主辦單位:印度臺北協會、臺北市政府青年局

這場以「印度舞的神話密碼」為題的講座,由我們——「印度奇奇」的 Niki 與 Ricky 共同帶來。不同於單純的舞蹈欣賞,我們希望觀眾能理解:印度舞並不只是華麗的服飾、強烈的節奏或電影裡的誇張場面,而是承載著神話、哲學與宇宙觀的文化語言。

在互動開場時,我們邀請觀眾分享自己對印度舞的第一印象:是神祕?是熱情?還是「手很多」的有趣誤解?笑聲中,大家也慢慢放下距離,準備進入舞蹈與神話交織的世界。

印度舞的起源,並非人類單純的娛樂需求,而是來自於神的創造。根據古代文獻《樂舞論》(Nāṭya Śāstra),大梵天將吠陀智慧轉化為能「看見」的藝術,賦予人類戲劇與舞蹈,作為理解真理的方式——這便是「第五吠陀」。舞蹈從一開始,就是一份神聖的禮物。

在諸神之中,最能代表「宇宙舞者」的,莫過於濕婆。祂的 Tandava,展現的是宇宙的能量與律動,不是為了娛樂,而是顯現祂存在的「自性」。這提醒我們:舞蹈不只是表演,也是一種與真實自我對話的途徑。相對的,克里希那的舞蹈則帶來截然不同的氛圍——祂的 Rasa Lila 是圓舞,是愛、喜悅與社群的連結;祂的步伐能化解毒蛇的毒氣,也能在遊戲中展現守護的力量。這些神話不只是古老故事,而是持續活在舞蹈的身體記憶裡。

繼續閱讀 “講座回顧|印度舞的神話密碼"

此時的印度、尼泊爾正值雨季。天空時而雷鳴,傾盆大雨說來就來;孩子們成群結隊,在雨中尖叫、歡呼、起舞。街頭車夫頂著濕漉漉的頭髮,分不清是雨還是汗,仍賣力工作。一旁躲雨的人們閒坐聊天,在雨聲裡,經驗當下的每一刻。

雨滴濺起的剎那,水面幻影閃動,彷彿看見了牧童克里希納(Krishna)雙手高舉高牛增山(Govardhan),像撐著一把巨傘,庇護村民免受暴雨。雨季的 Teej 節裡,女性高歌起舞、盪起鞦韆,慶祝濕婆與帕爾瓦蒂的重逢,也迎接季風、感謝雨水的滋養。雨季中期的 蛇節(Naga Panchami),則呈現對自然元素的敬畏與共存,道出印度神話與自然律動之間深厚的連結。

恆河邊,火焰焚燒著一具具脫去的肉身,灰燼隨水遠去。在聖河城市-瓦拉那西的巷弄中,抬往河畔的靈柩從人群間穿過,旁人卻能在路邊安然喝著奶茶,目送離別。火與水之間,生與死的往返循環;在印度,神話不是古老傳說、書本裡的象徵,而是晾在空氣裡的日常, 是生命與「梵」(Brahman,宇宙的根本實在)同頻共振的方式。

繼續閱讀 “螺旋中的光:讀喬瑟夫・坎伯《意識之光:東方宗教神話的永恆隱喻》"你必須理解的印度審美;印度史詩《羅摩衍那》告訴你,要培養情人之間的愛意,必須從陪玩躲貓貓開始。